機械手臂抓取自如,物流小車來回穿梭,多激光束弧影閃爍……走進中國航天科工三院159廠增材車間,排列整齊的打印、送粉、熱處理設備有序運轉,但現場幾乎看不到傳統制造行業那種人頭攢動的景象,這得益于國內首條基于5G+工業互聯的增材制造產線的使用。

日前,這條產線技術成功入選“2023中國智能制造十大科技進展”,已在近10余種航天裝備4000余件產品實現應用。

打造智能新產線

指著眼前新打印出來的零部件模型,159廠航天增材裝備研發部工程師魯承星介紹:“這個配件雖然看起來普普通通,但是對于性能要求非常高,如果用傳統制造方式,需要模具開模,會花費很長時間。但是通過增材制造,可以快速進行個性化定制。”

增材制造(也叫3D打印)技術,是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或樹脂等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術,可大幅縮短結構復雜產品的生產周期。

“這是我們做的最智能的一個產線。”魯承星說。在這條由打印單元、粉末處理系統、后處理系統、RGV/AGV自動轉移系統、云平臺控制系統組成的增材制造產線上,4臺打印機能共用供粉系統和清粉系統,資源利用實現了最大化。

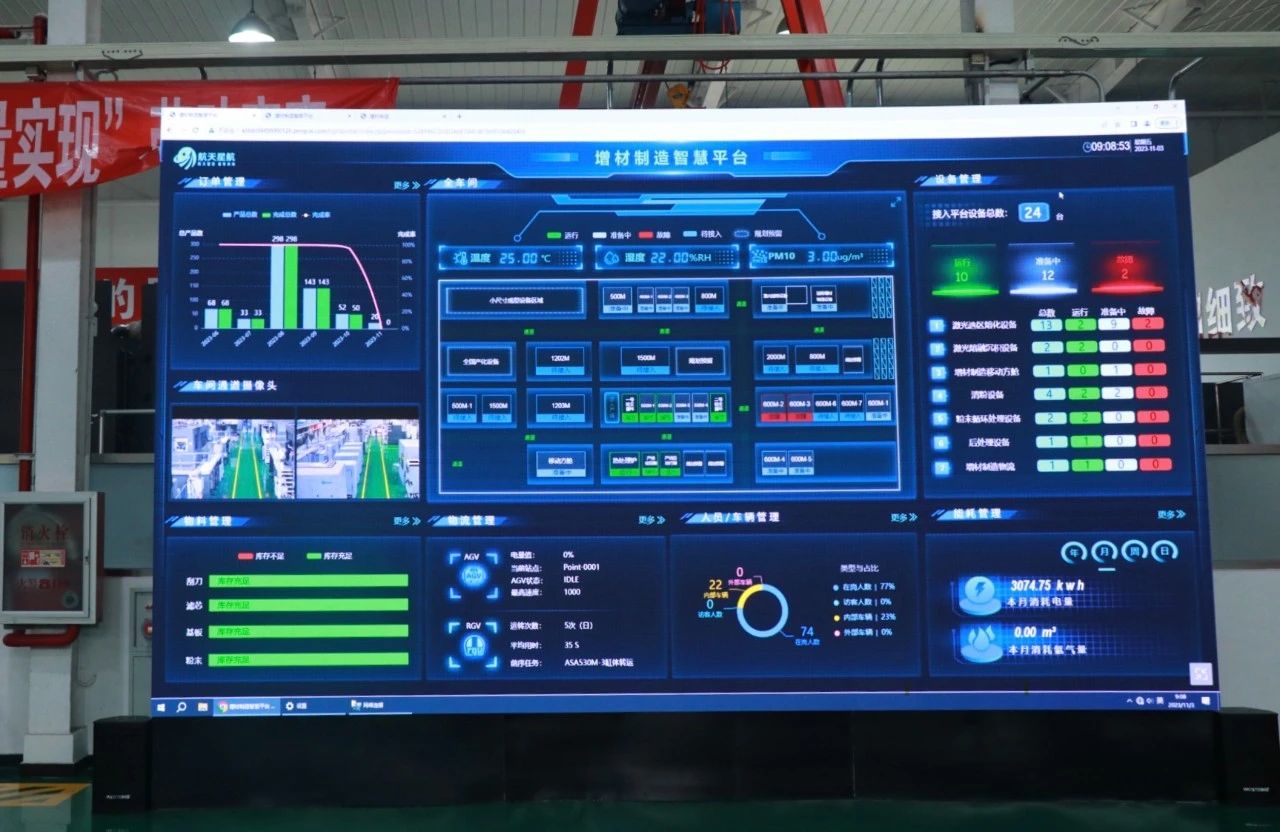

通過產線總控系統,各設備之間不再是信息孤島,而是彼此互聯互通。總控系統向上可以遠程接收創建生產任務,向下可以管理協調打印設備、運轉車等內部資源,完成統一智能控制和調度。魯承星介紹,產線建成后,廠內增材制造作業基本已經實現布局設計一體化、物流運輸自動化、數據管理信息化和生產管理透明化。

開辟自動化賽道

“自動化”已經成為159廠增材制造產線的主題詞。

在進行集成作業的同時,產線的總控系統也會實時對產線內部設備進行狀態監控和動態跟蹤,實現整條產線運行的少人干預。針對原有產線中需要手工操作的設備和工序,159廠大力推進自動化改造,以減少人工對產線運行的干預。

“自動化主要解決的就是效率、安全性及成本控制問題。”魯承星向記者介紹,“目前產線作業的自動化主要體現在三個方面,運轉平臺、清粉平臺以及基板擰釘系統。”

在自動化轉運平臺加入之前,吊車是整個流程中必不能少的運轉工具,存在大量的手工操作,如今這些工作都可以用AGV/RGV完成,讓物流運輸作業實現全自動無人化。

“產線上的自動清粉系統也屬于首創。”魯承星介紹,以前行業內都用人工清粉,例如手持吸塵器等方式,不僅工作效率低,還存在粉塵多、清粉設備容易與產品磕碰等問題。如今,通過這個系統,將人從清粉工作中解放了出來。

親臨現場,就會發現很多生產流程被再造了,我們對傳統增材制造車間的標準定義發生了變化,對生產效率的要求也發生了變化。

在以前,想要擰好固定基板的8顆釘子,至少需要兩個人工作,不僅費時費力,也常常因為人工力度的不一致,影響最終的打印效果,如今通過自動化基板擰釘系統,只需要大概20分鐘就可以完成這項工作。

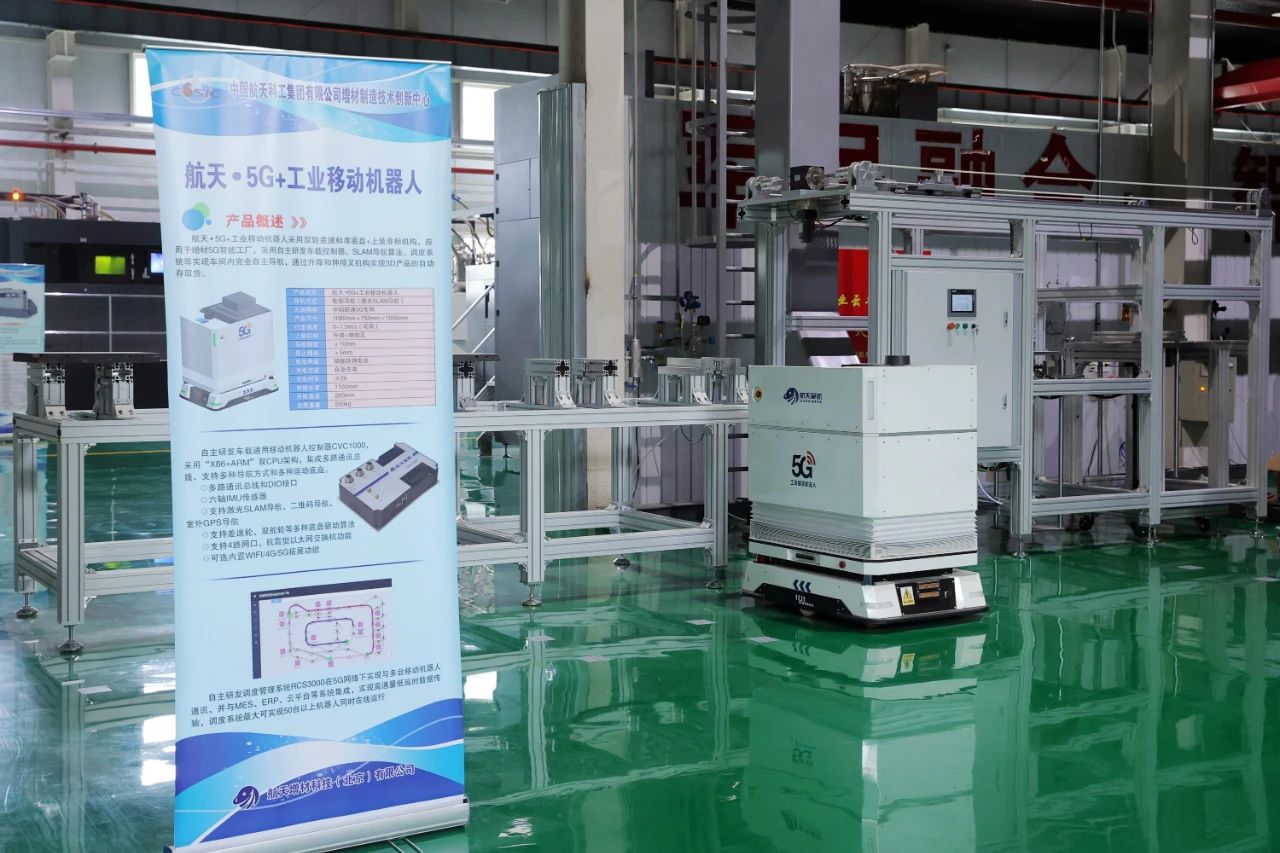

5G“加盟”新產線

“這是國內首條5G與工業互聯網深度融合的智能產線,利用5G專網將設備生產數據與內部管理系統連通,相關人員可以隨時了解設備運行狀態,助力提升產品質量、降低資源成本、縮短制造周期。”魯承星介紹到,如今這條智能產線在線監測點位達到3000個,實現了關鍵數據的100%采集。

5G“加盟”新產線后,產線上的設備響應速度提升至10毫秒以內,精確制導了增材制造產線RGV與AGV物流系統運轉。通過對產線全流程數據采集與監控,可以實現生產過程狀態、設備狀態、物料數據、人員數據、環境數據等實時在線顯示,助力生產精細化管理。

“除了采集與監控功能,還可以在后臺準確調控與處理這些數據,不僅能對設備打印過程氧含量、預熱溫度、打印進度等數據進行分析,還可以對加工質量、加工效率、生產進度、設備故障進行預警,極大提高車間產品的加工質量與效率。”魯承星說。

生產線自動化無干預加工模式的應用帶來的不僅是設備利用率的提高,還節約了大量的人力物力成本,提升了制造穩定性、質量可靠性,這些都將轉化為企業的效益。

“在降本增效大趨勢下,159廠將繼續加強增材制造智能產線的應用驗證,積極踐行‘數字航天’戰略,在工位、產線、車間、企業等四個層級上實現生產制造過程的數字化、網絡化、智能化,形成對各類生產制造資源的有機整合和對生產制造價格的實時透明感知決策。”159廠增材制造技術研究室主任李志勇表示。

未來,159廠也將加速航天增材技術成果轉化,發揮航天科技對國民經濟的輻射帶動作用,助力產業鏈高質量發展。(文/趙國偉 顧航瑜)